2011年07月13日

熱い夏には遮熱塗料

遮熱塗料施工部分の表面温度(コンクリート造)

無塗装部分の表面部分(コンクリート造)

エコだから節電?

漏水している水道管に節水装置を付けても節水にはなりません

それと同じように屋根や壁から熱がどんどん侵入しているのにエアコンの温度をあげてもたいしたエコにならず熱中症の危険も伴います。

まず建物に侵入する熱を食い止めましょう

写真は中空セラミックバルーンと熱反射機能顔料を自宅のベランダに塗装してみました。

温度差は約16度でした。

ベランダの一部分に塗装を掛けただけなのでおそらく周辺の熱の影響もうけていますが、かなり高性能な機材です。

屋根面や壁に塗装するだけではなく例えばエアコンの外機の天井部分などに塗装しても節電になります。

㎡単価は5,000円前後で塗装可能です。

この機能に光触媒をプラスすると防汚機能や親水効果による水分の気化効果でより性能が上がります。

2011年06月29日

熱中症と太陽

昼に熱中症を引き起こす原因は太陽の電磁波である直接体に放射される近赤外線

夜に熱中症を引き起こす原因は太陽の電磁波により暖められたアスファルトや建物から出る遠赤外線

ほとんどなかった竜巻等が起こる原因は近赤外線により暖められた海水が蒸発して上昇気流が伴い竜巻になる事

元はすべて太陽の電磁波の影響を受けています。

明日もきっと熱くなるでしょう

でも自宅だけはそれらの電磁波の影響を受けない様に造りませんか?

2011年06月23日

これが遮熱シートの実力だ!

自動車の屋根上に遮熱シートを設置

1時間経過しても37度コンソールボックス上

1時間経過しても37度

遮熱シートを外し1時間放置49度を超える。

遮熱シートを外し1時間放置58度を超える。コンソールボックス上

今日はほんとに暑かった!

遮熱シートの実力を見せるには丁度いい

自動車の屋根部分にキャリアで空気層を設け遮熱シートを張る

1時間後、赤外線温度測定機により温度測定

車内温度は1時間たてども37度

コンソールボックス上も37度

次に遮熱シートを外し1時間放置

赤外線温度測定機により温度測定

コンソールボックスの上は58度

シート部分は49度

これが目にみえないIR(近赤外線)の影響なのだ

これが実力だ!遮熱塗料の比にはならない

2011年06月10日

どうする日本?

静岡にてお茶からセシウムが検出されたがお茶は精製に乾燥と言う濃縮の工程がある。

静岡で検出されている以上、日本という狭い島国ではどこでもセシウムが検出される事を考えなくてはいけない原子力発電所が壊れれば放射能が放散する事は当たり前のことであり電力会社が隠蔽してもばれる事なのだ。

これから我々が放射能と言うものに対してどのように接していくかを考えねばならないが

その前にしっかりと除去データを記載していた財団法人があった。

前回でもご紹介したが水・塩水・酢による洗浄や煮沸でかなりの濃度のセシウムやストロンチウム90などが洗浄できることがわかる。

今後、放射能が出続ける以上は、毎日食べる野菜などの食物についても防御方法として常に洗浄を心がけて食すと言う事が大切だ。化学物質過敏症の問題とも繋がるのだが、まず低レベルなら安心(ホルムアルデヒドにも同じことが言える)と言うことを信用するよりはそれ以上に安心できる事がないかを考えるべきだろう。

私はそれが洗浄という作業であると思う。洗浄する事が日課となればO157などの細菌からも守られるわけで一石二鳥である。

静岡県も国に補償を求めるようだが、今後、全国の水産業・農業ともに補償を求められることになるだろういいや、それだけではない日本近隣諸国から補償問題が生じるだろう その時、国は破たんするかもしれない 早く政治家が気がつくと良いが。

だから早急に石棺化するなりして放射能流出を食い止めねばならない

各食物における放射線除去はインターネットで下記のPDFから見る事が出来た。

『財団法人 原子力環境整備センター洗浄による放射能の除去』で検索すると良い

2011年06月06日

屋上緑化と光触媒

ビルの屋上を緑化する事でビルの温度を下げる計画が最近少しずつ計画されています。

しかし問題なのはコストです。

1㎡あたり35,000円くらいが相場の様ですが、それでは大規模な工場などでは数千万と言う費用が掛ります。

そこで光触媒のもう一つの顔をお伝えします。

光触媒は外壁などの汚れを防ぐために現在でも使用されていますが、実は超親水性被膜を利用する事により気化熱を利用したビルの温度低下が期待できるのです。

もちろんそれにはスプリンクラー等による散水装置が必要になります。

写真は散水した直後のシート防水ですが中心の黄色いテープの左側がなにも施工していない部分で中心から右側が光触媒を施工した部分です。

10分程度時間を置き気化作用を比較しました。

光触媒を施工したシートには何も施工しないシートと比較すると明らかに気化が促進していました。

施工価格も屋上緑化に比較すると㎡あたり2,000円前後と低価格で施工できました。

2011年05月29日

津波被害予想地区の対処法

東日本大地震の津波被害の映像をみると海抜の低い地区である自宅周辺はやはり危ない

家族のためにも何処へ非難するかと同時に避難に間に合わない事を想定しなければならない

私は、救命胴衣とヘルメットを家族分用意して逃げる際にとにかく着用する様に話した。

津波は海水であるため比重が高く浮力が大きいため救命胴衣は必ず浮くはずである。

しかし炭酸ガス注入式よりも浮力材を入れた製品の方が瓦礫などで傷つき難いため浮力材入りをお勧めする。救命胴衣を選ぶ必要な項目では必ず股ヒモがあるタイプを選んで戴きたい

股ヒモがあることで大波の際にすっぽ抜けを防ぐ事ができるからだ

清水区ではアウトドアショップ(スエン)や大きな釣り具さん等で購入できる。

夜でも上空から発見されやすいように点滅信号が発信できるものを装着させとくと見つけやすいだろう

八坂北に造成中の宅地を見つけたがこの高低差なら大丈夫だろう

2011年05月27日

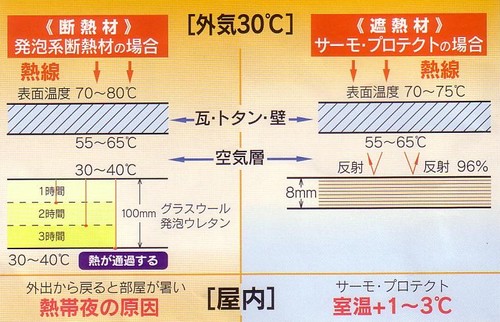

節電の前に考える事?

熱くなる原因は?

地球の地熱?それとも工場の熱?太陽の熱?

では太陽が無くなったら地球はどうなる?

-100℃以上の氷の世界

ほとんどが太陽に左右されています。

ある工場で節電のためにエアコンの温度を高く設定していました。

工場内は物凄く熱いのです。その状態でも仕事をこなしていました。

人が熱を感じるのは実はそれが輻射熱(遠赤外線)の影響なのです。

同じ28℃でも輻射熱が放射されている建物と放射されていない建物では体感温度が全く変わります。

それはお風呂のお湯でもわかります。28℃のお風呂は寒いでしょう

それを輻射熱のない室内と考えてください

太陽から放射される光の中には物体にぶつかるとそれらを熱エネルギーに変える近赤外線が存在します。

それらが屋根やアスファルトそして窓ガラスに放射されるとそれらを熱しその熱が遠赤外線に変わり輻射熱として室内に放射されます。

何もしていない建物では輻射熱の影響があるため節電により仕事の効率は大きく失われます。

しかし建物の天井や窓ガラスに遮熱材を施した建物では輻射熱の影響を受けないため仕事のしやすい環境に変わります。

写真はIR・UVという窓ガラスに施工できる遮熱塗料です。

溶剤がエタノール系なので足場の必要がなく室内側に塗布でき、塗布したガラスも透明なため太陽の熱を室内に入れずに光だけが取り込める優れた製品です。

2011年05月25日

放射能による土壌汚染の一時保管につて

小中学校にあるコンクリートで囲われたプールを利用し汚染土壌を保管する方法

素人なりに考えたが、まずプールのコンクリートに放射能の影響がないようにビニールを張りその上にアメリカ製の鉛入りセラミックコンクリートを厚さ数センチに塗る。

その上に土嚢袋に詰めた汚染土壌を詰め込みその上にビニールをかぶせ鉛入りセラミックコンクリートで被せていく鉛入りセラミックコンクリートとビニールは接着しないため将来、プールを再利用する事ができる。もともとガンマー線の遮蔽に作られたこのコンクリートが何センチの厚みでどの程度の放射線を遮蔽できるか1民間企業の力では早急にデーターを作る事は不可能であるため国をあげて調査してもらいたい

2011年04月27日

考え直すべき防災用品

今まで私たちが地震に対応していた防災用品は地震後に使用される製品が主流ですが、ここで津波と言うプラスアルファが加わると地震後5分から10分後までに対応できる防災用品が要求されます。

水から命を守る製品となるとやはり救命胴衣に他なりません

耐震や免震等は津波の前ではあまり役に立たないことが東日本大震災でよくわかりました。

とにかく5分以内に逃げる事が求められますが、小さな子供やお年寄りは、その対応が非常に困難なのがわかります。

そこで今後、私たち一般家庭の防災グッズに加える製品は救命胴衣や泥水から目を保護する水中メガネです。もちろん頭には瓦礫や建物の破片から頭を保護するヘルメットが必要です。

その他、上空の航空機に居場所を知らせるフラッシュタイプの電灯や完全防水型携帯電話等

それから自治会の防災倉庫には救命用のゴムボートが必要となります。

私たちが経験もなく対応していなかった津波への防災用品の対応は我々が生き残るための重要なカギとなるでしょう。

2011年04月12日

再生

私の先輩に四日市で土壌細菌を研究している新井さんという方がいる。

家畜の糞尿を土壌細菌の力で分解させよりすばらしい肥料に変化させるというエコな研究をしている方です。品名は『デオクリーン』というものである。

彼の説明によると

分解酵素材(デオクリーン)のおが屑内に生ゴミを投入すると「生ゴミ」の中からカリウムなどの無機元素や低分子の糖(ブドウ糖など)と同時にアミノ酸など低分子の有機成分が微量ですが溶け出すそうです。

これを微生物が吸収し吸収された低分子有機成分には溶け出す前の高分子有機物の情報を含んでおり微生物はその情報を元に分解酵素を細胞内で合成します。

分解酵素は低分子のため楽に細胞壁を通過して高分子有機物(生ゴミ)を低分子に分解します。

好気性菌の場合、生ゴミ中の有機炭素を餌にしたとき合成に5~10%を使用、残り90~95%をエネルギーとして酵素の生産などに消費します。このとき、炭素を燃やしてエネルギーとし、炭素は酸化されて二酸化炭素となり放出されます。「生ゴミ」の中の保水成分の有機物は保水することが出来なくなり水を出します。これが「生ゴミ」を水と二酸化炭素に分解消滅させる理由です。増殖された微生物は残りますが、水分比30%ぐらいの頃より活性が鈍り安定化され、次の「生ゴミ」の投入を待ち受ける状態となります。

行程については「生ゴミ」の投入と同時に活性力に勝る糸状菌、乳酸菌等が急激に増殖され初期分解が始まります。次に分解を強制的に行うため「放線菌」が有害菌を抑制し、腐敗傾向から発酵分解へと移行します。この状態からセルロース、たんぱく質、初期分解で生成した有機酸などを分解しながら放線菌が増殖しています。

分解酵素材はもともと自然界に存在する微生物を利用し活性化させたものであり、またその働きのほとんどが微生物が作り出した各種の消化酵素を活性化させたもので、酵素材全体が自然界の分解と同様の働きをするものであると考えられています。

微生物が行う消化酵素の働きにより有機物が分解され水分と炭酸ガスへと変化していきます。

有機物処理を行なう事については現在少なくともバチルスを含んだ約12種類の微生物が分解に関与していると考えられ、急激なPHの変化(約7.0~9.0の範囲内)はみられず、資材重量もほとんど増加せず、また悪臭(硫化水素やアンモニア等)の検出が格段に減少し、菌数も104~107個/gと定常存在していました。

酵素材の基となる酵素液には以下の微生物の存在が特定されています。

1.Bacillus sphaericus

2.Serrtia liguefacient

3.Serrtia marcescens

4.Stenotrophmonas maltophilia

5.Pseudeomonas aeruginosa

6.Pseudeomonas stutzeri

新井氏は非常に研究熱心な方でデオクリーンの分解能力からすると国内トップクラスと言ってもおかしくありません

私はこの土壌細菌類が放射線に汚染された土壌を菌類の自然治癒力により再生する事が出来るのではないかと感じています。

そう鎌倉の大銀杏の木の様に!